Lektion 8 – Krypto & Charts: Ein Einstieg für Anfänger

Hast du dir jemals den Chart einer Kryptowährung, beispielweise dem vom Bitcoin oder Ethereum, angesehen und dich gefragt, warum der Chart einmal Linien und ein anderes Mal Kerzen aufweist? Oder warum manche Charts desselben Coins oder Token, über denselben Zeitraum unterschiedlich aussehen? Bestimmt hast du auch schon einmal vom allbekannten „Trend“ gehört, aber was ist damit gemeint?

Wenn du dich eine dieser Fragen schon einmal gestellt hast, ist dieser Artikel genau richtig für dich. Grundsätzlich ist das Verstehen eines Charts eine der wichtigsten Voraussetzungen, die man beim Handel haben sollte, unabhängig davon, ob es sich dabei um Aktien, Devisen oder Kryptowährungen handelt.

Linien- und Kerzencharts

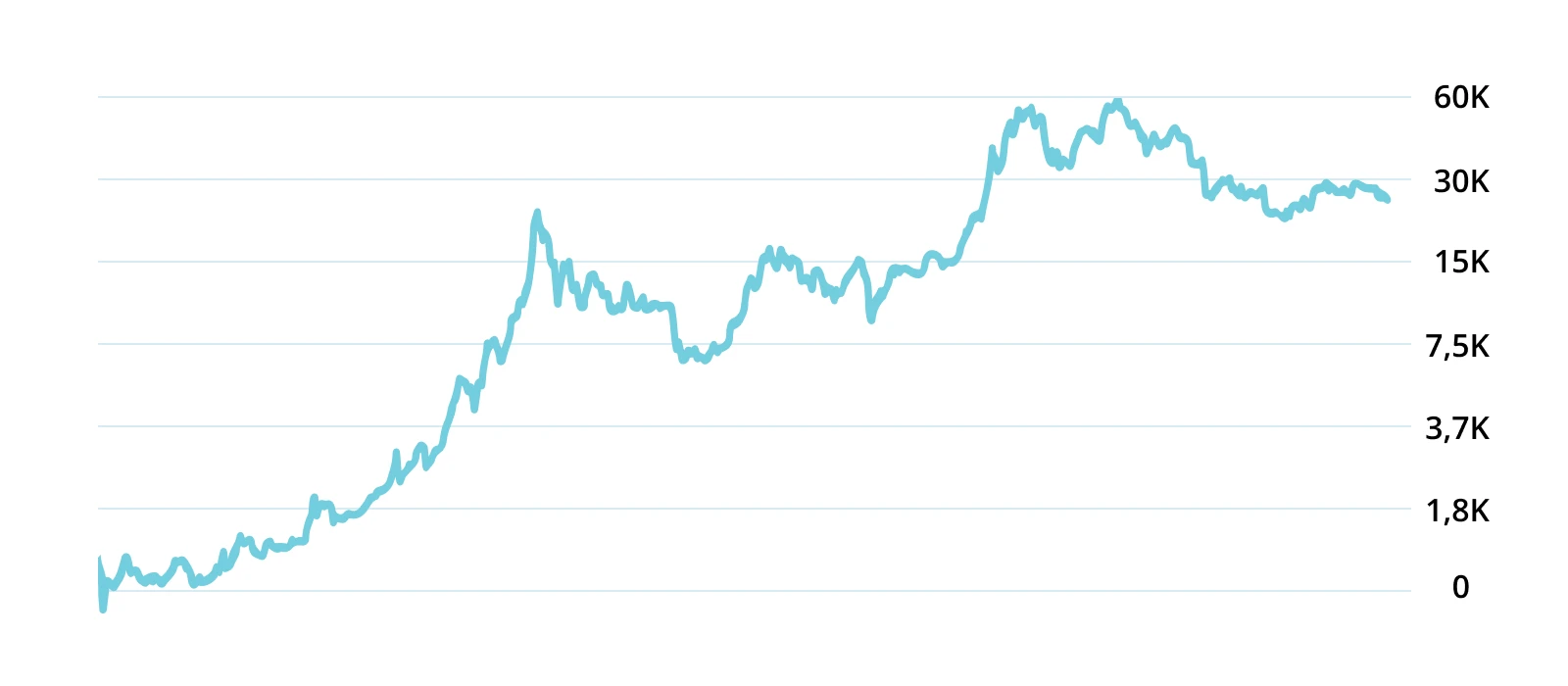

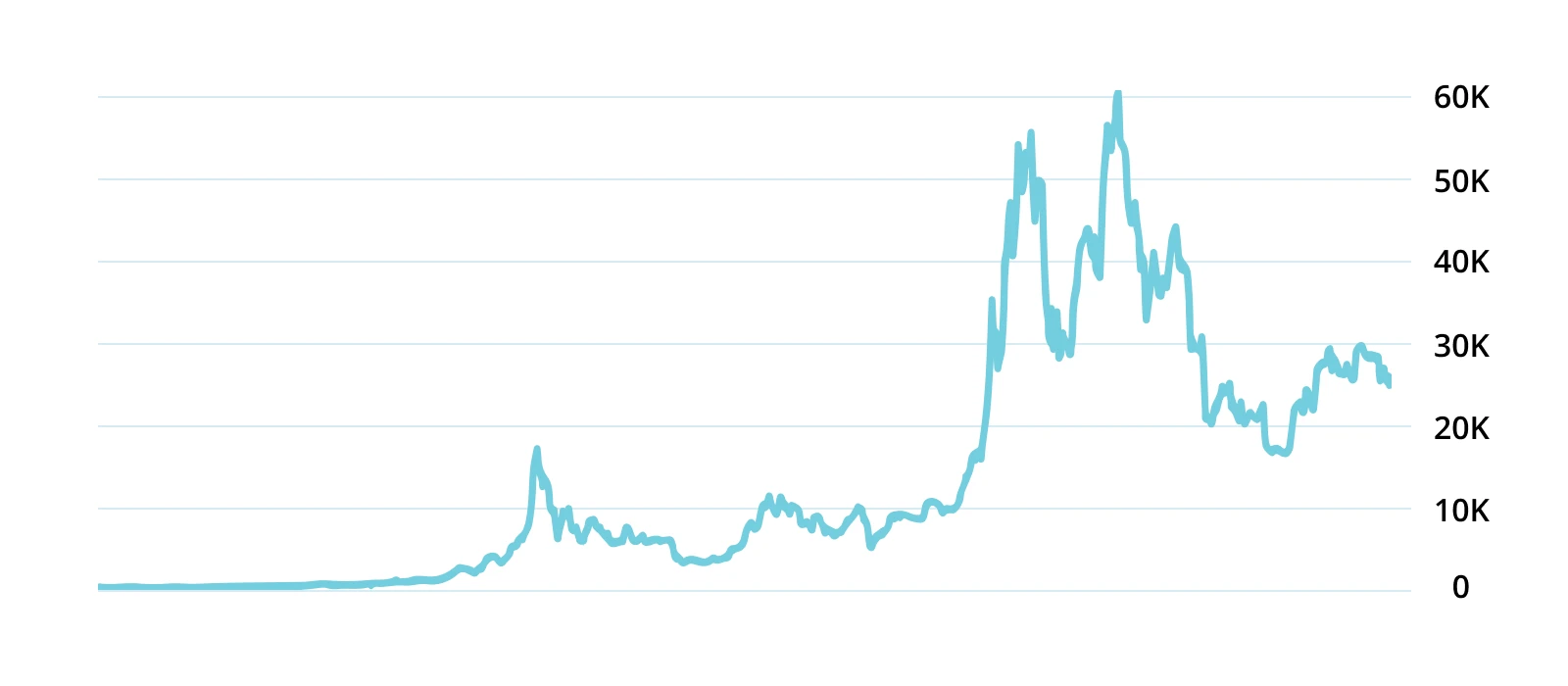

Ein Linienchart ist der simpelste Kurschart, bei dem die Schlusskurse eines gegebenen Marktes oder Assets über eine bestimmte Zeitspanne miteinander verbunden werden. Das Ergebnis ist eine Kurskurve auf dem Chart. Dieser Charttypus wird am effektivsten eingesetzt, wenn mehrere Zeitreihen übereinandergelegt oder miteinander verglichen werden.

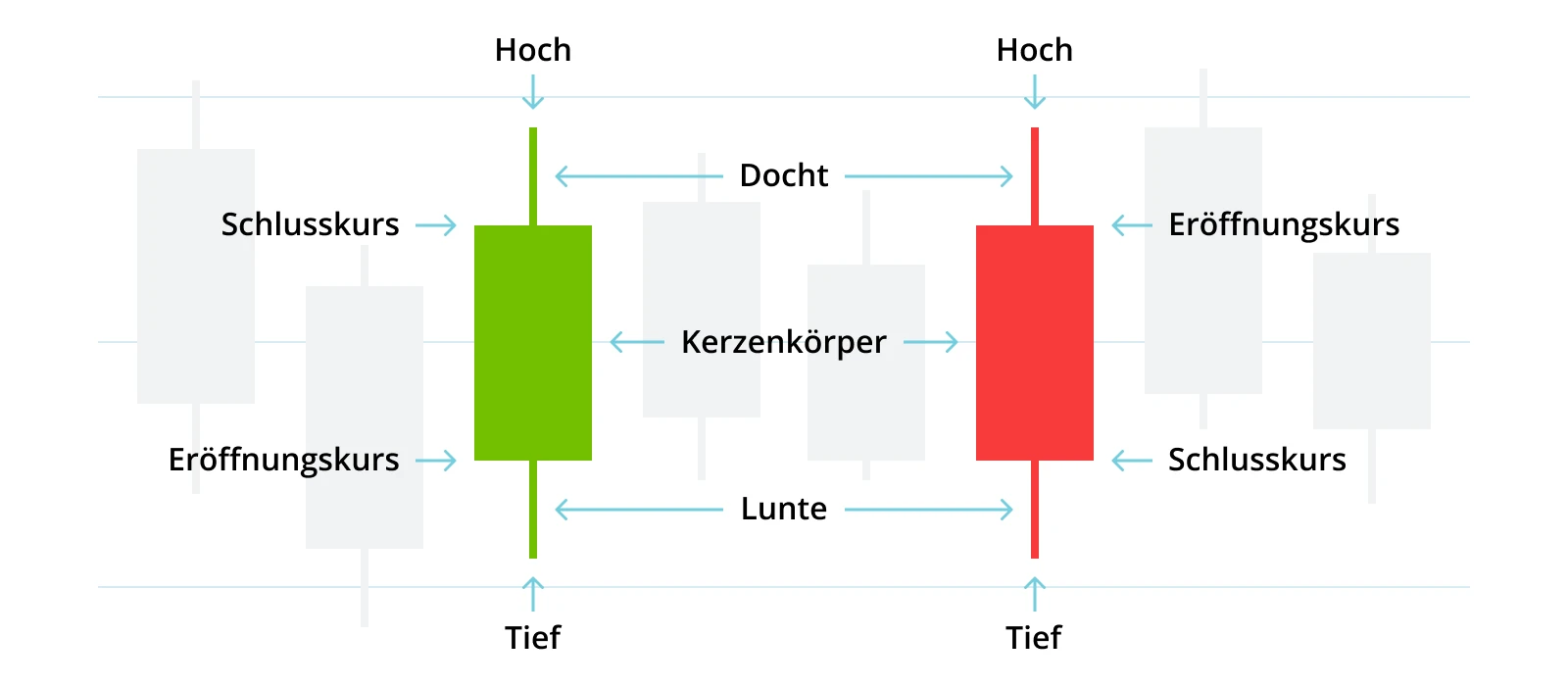

Kerzencharts sind dabei die japanische Version des Balkencharts und sind in den letzten Jahren bei westlichen Chartanalysen sehr populär geworden. Die Kerze zeichnet vier Kurse – den Eröffnungskurs, den Tageshoch- und -tiefkurs als sowohl den Schlusskurs – auf. Die dünne Linie (Docht und Lunte) zeigen die tägliche Schwankungsbreite vom Hoch- zum Tiefkurs. Dabei ist der Docht die höhere dünne Linie über den Kerzenkörper und die untere dünne Linie unter dem Kerzenkörper die Lunte. Der breite Teil (Kerzenkörper) misst den Abstand zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs. Ist der Schlusskurs höher als der Eröffnungskurs, ist der Kerzenkörper grün oder weiß (positiv), ist er niedriger ist die Farbe des Körpers rot oder schwarz (negativ). Das Schlüsselelement des Kerzencharts ist dabei die Bezeichnung zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs. Grundsätzlich können Kerzencharts nicht nur auf Tagesbasis abgebildet werden, sondern sowohl von minütlicher bis hin zur monatlichen Betrachtung angepasst werden. Hierbei sind dem Intervall keine Grenzen gesetzt.

Arithmetische versus logarithmische Betrachtung

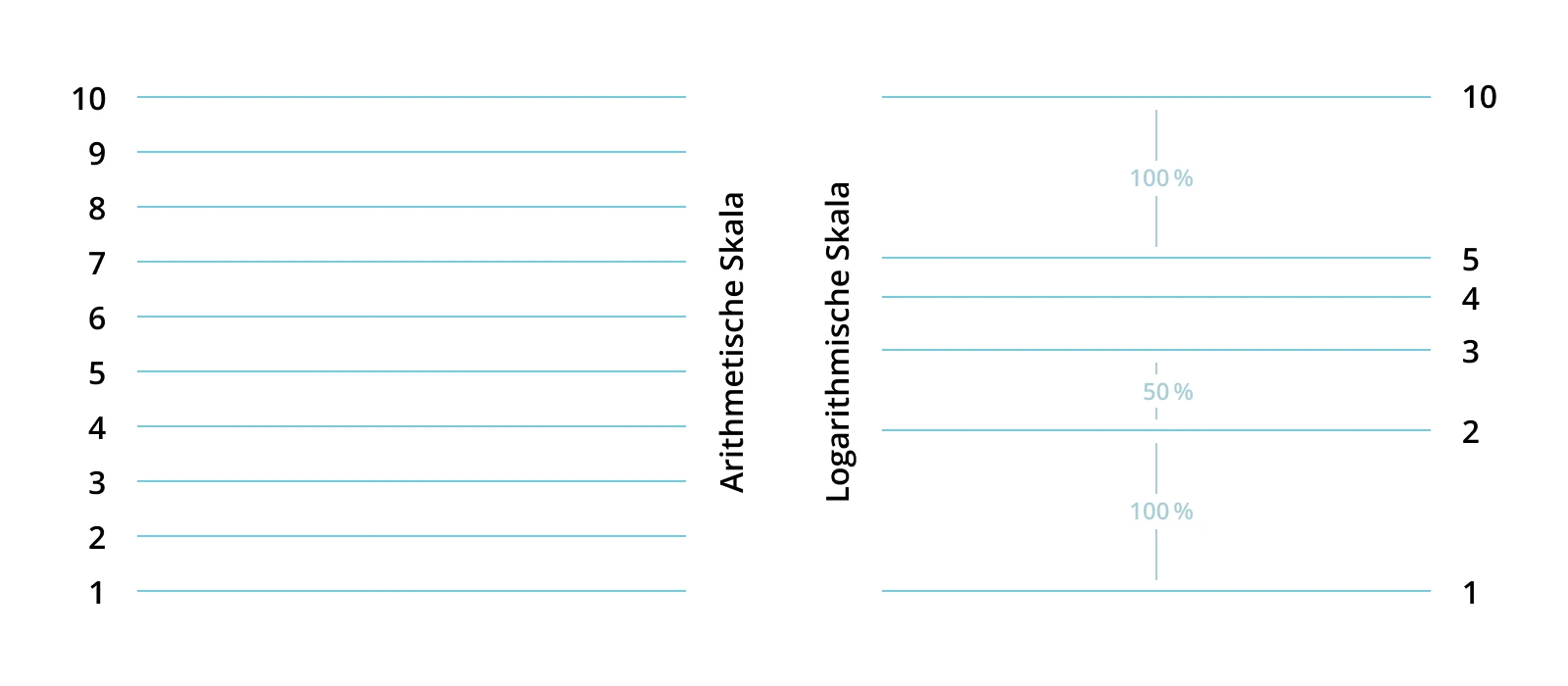

Grundsätzlich können Charts sowohl mit einer arithmetischen als auch einer logarithmischen Skala dargestellt werden. Beim arithmetischen Ansatz zeigt die vertikale Skala gleiche Abstände für gleiche Kurseinheiten, d.h. jeder Punkt ist abstandsgleich. Bei der logarithmischen Skalierung werden die Zuwächse mit steigenden Kursen kleiner. Kurse im logarithmischen Maßstab steigen gleiche vertikale Abstände für identische prozentuale Veränderungen, d.h. die Kurssteigerung von 10 auf 20 hat in einem logarithmischen Maßstab denselben Abstand wie von 20 auf 40 oder von 40 auf 80.

Insbesondere für die langfristige Trendanalyse als auch der Betrachtung von hoch volatilen Anlagen – wie eben Kryptos – bringt die logarithmische Darstellung gegenüber der arithmetischen einige Vorteile. In Abbildung 4 (links – logarithmisch) & 5 (rechts – arithmetisch) wird der Bitcoin-Verlauf seit Anfang 2016 bis Ende August 2022 sowohl arithmetisch als auch logarithmisch dargestellt.

Trend

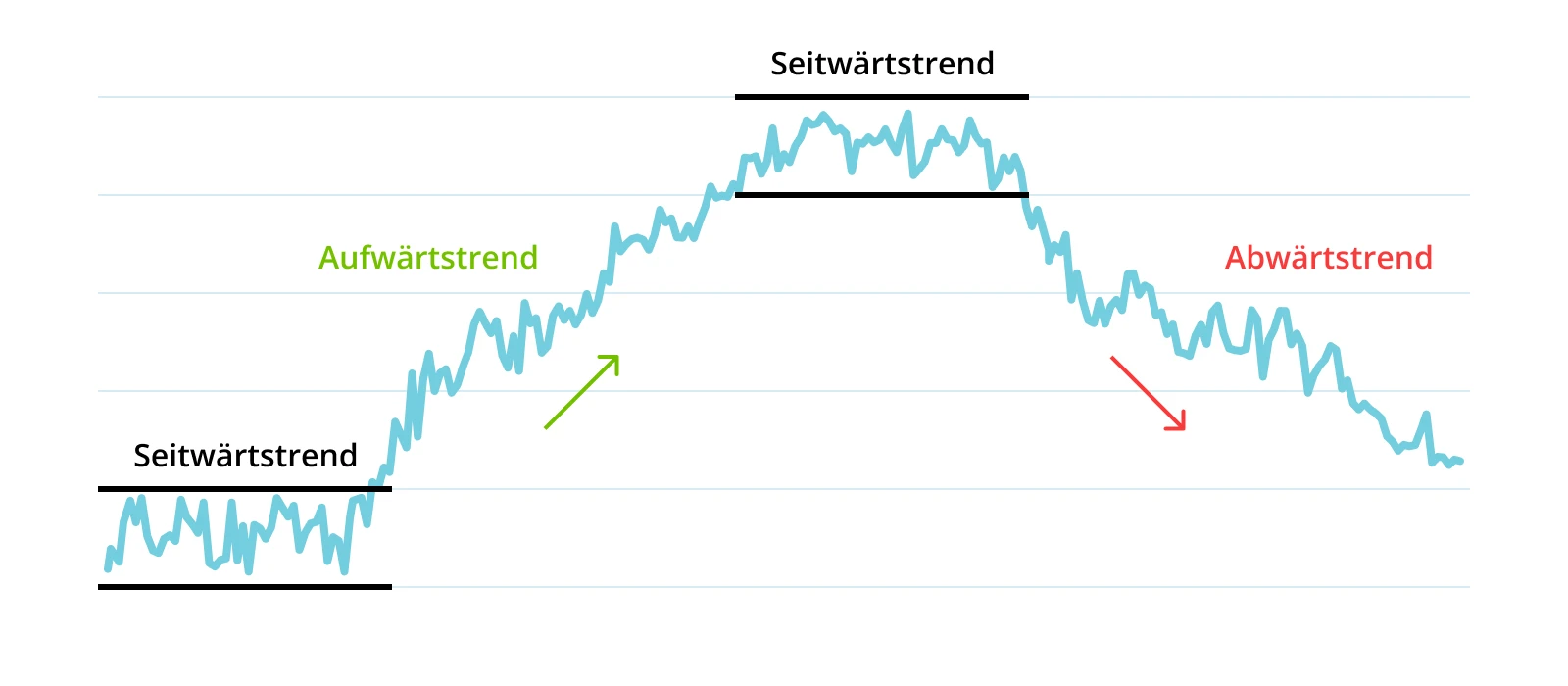

Da Trendkonzept ist für den technischen Ansatz der Marktanalyse absolut entscheidend. In einem allgemeinen Sinne ist der Trend einfach die Richtung, in die sich der Markt oder ein Vermögenswert bewegt. Weder Märkte noch einzelne Aktien bewegen sich geradlinig in eine bestimmte Richtung, sondern in einer Reihe von aufeinanderfolgenden Wellen mit relativ deutlichen Gipfeln und Tälern. Dabei sind es die Richtung dieser Gipfel und Täler, die einen Trend konstituieren.

Ein Aufwärtstrend wird als eine Serie von aufsteigenden Gipfeln und Tälern definiert. Ein Abwärtstrend hingegen als eine Serie niedriger Gipfel und Täler, sprich dem genauen Gegenteil. Gleich hohe Gipfel und Täler implizieren einen Seitwärtstrend. Obwohl ein richtungsloses Asset oder ein richtungsloser Markt als Seitwärtstrend angesehen wird, wird auch häufig der Begriff „trendlos“ verwendet.

Die drei Klassifikationen eines Trends

Zusätzlich zu den drei Richtungen, die ein Trend haben kann, kann er auch in drei Kategorien klassifiziert werden – der lang-, mittel- und kurzfristige Trend.

Dabei muss aber berücksichtigt werden, dass es eigentlich eine unendliche Anzahl von Trends gibt, von extrem kurzfristigen Trends, welche nur Minuten andauern, bis hin zu sehr langen Trends, die mehrere Jahrzehnte dauern.

Beispielsweise definiert die Dow-Theorie den übergeordneten Trend als länger als ein Jahr dauernd, den mittelfristigen oder sekundären Trend auf Sicht ab drei Wochen bis hin zu mehreren Monaten und kurzfristige Trends sind kürzer als zwei oder drei Wochen.

Im Allgemeinen kann jeder Trend Teil eines noch größeren Trends sein, d.h. der mittelfristige Trend kann eine Korrektur innerhalb eines übergeordneten (langfristigen) Trend sein.

Quellen

Arithmetic vs. Logarithmic Scale | Botspedia (no date). Available at: https://www.bots.io/botspedia/arithmetic-vs-logarithmic-scale , last accessed 06.09.2023.

Bitcoin price today, BTC to USD live, marketcap and chart | CoinMarketCap (no date). Available at: https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/ , last accessed 06.09.2023.

Milton, A. (2021) “Reading Day-Trading Charts,” The Balance, 26 November. Available at: https://www.thebalancemoney.com/day-trading-charts-bar-candlestick-and-line-charts-1031028 , last accessed 06.09.2023.

Mitchell, C. (2023) “Trend: Definition, Types, Examples, and Uses in Trading,” Investopedia [Preprint]. Available at: https://www.investopedia.com/terms/t/trend.asp , last accessed 06.09.2023.

Disclaimer

Der Inhalt dieses Artikels dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Finanz-, Investitions-, und/oder Handelsberatung dar. Wir empfehlen dir dringend, die notwendigen Nachforschungen anzustellen, bevor du eine Anlage-, Investitions- und/oder Handelsentscheidung triffst. Bitte beachte, dass man von der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf zukünftige Ergebnisse schließen kann.

Eine Haftung der Gruppe Börse Stuttgart und ihren Tochtergesellschaften für den Artikel ist ausgeschlossen.